Hinter den Akten: Wie ein historisches Drama Spannung ohne Action aufbaut

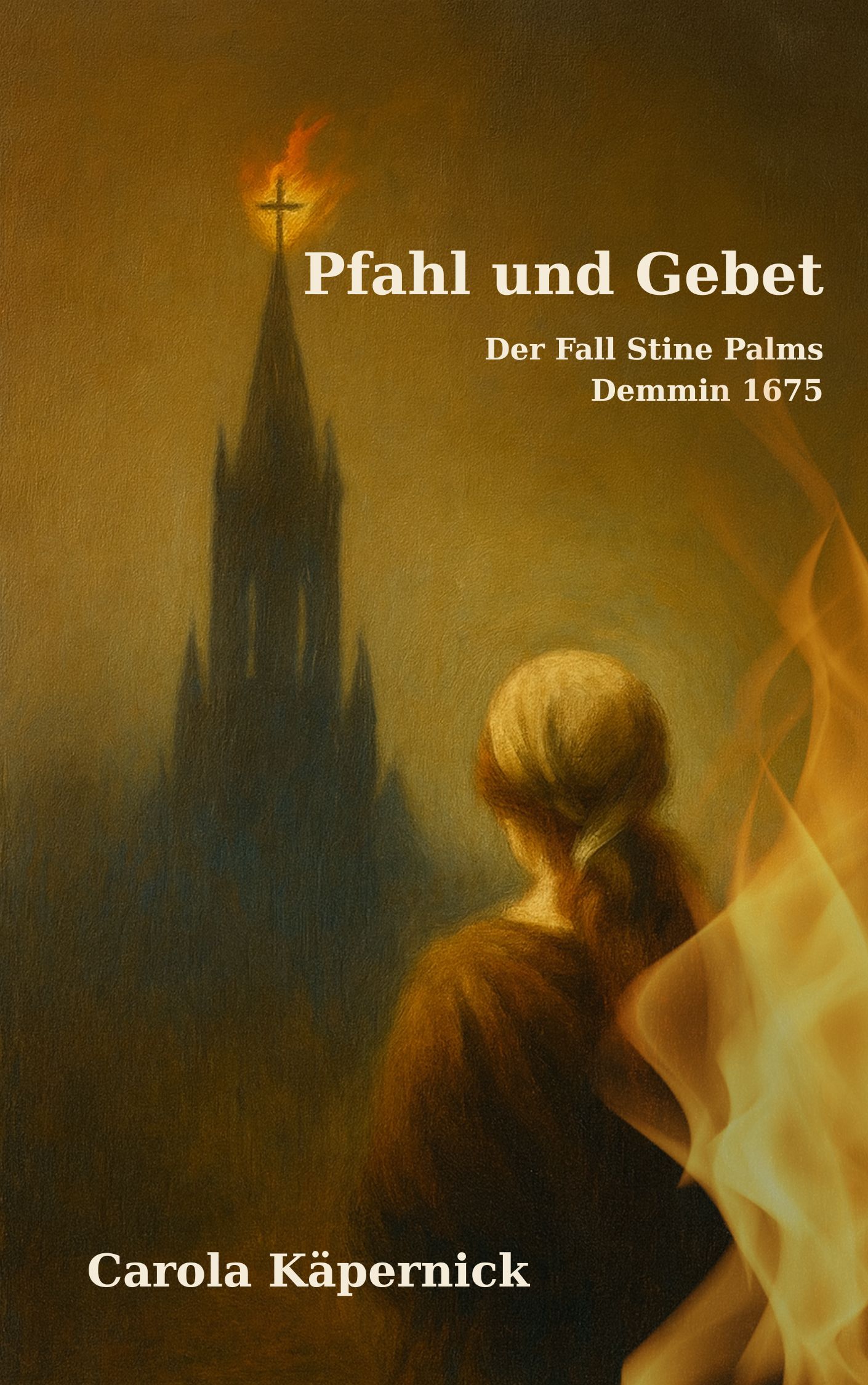

Das Manuskript, das die beklemmende Geschichte einer Frau im Schwedisch-Pommern des Jahres 1675 beleuchtet, befindet sich nun in einer stilistisch sehr weit fortgeschrittenen Phase. Die gute Nachricht: Das Gerüst des Textes steht felsenfest.

Besonders freue ich mich, dass es mir gelungen ist, eine Form der Spannung zu erzeugen, die das historische Geschehen in seiner ganzen Tragik erfasst. Wer pure Action erwartet, wird überrascht sein: Die Dramatik entfaltet sich hier nicht durch Kämpfe, sondern durch die unaufhaltsame, psychologische Eskalation.

Die Anatomie der Angst: Wie dieser Roman Spannung erzeugt

Der Text verzichtet bewusst auf oberflächliche Effekte und setzt stattdessen auf eine tiefgreifende, intellektuelle und emotionale Fesselung des Lesers.

1. Die Macht der Dramatischen Ironie

Die Geschichte beruht auf dem Prinzip der dramatischen Ironie. Der Leser weiß von der ersten Seite an: Unsere Protagonistin Stine Palm ist keine Hexe. Sie besitzt keine Magie, sondern nur die „Stärke ihres Herzens“.

Die Spannung entsteht somit nicht aus der Frage, ob sie schuldig ist, sondern aus der quälenden Frage: Wie kann das Unvermeidliche verhindert werden? Da wir wissen, dass das Gericht ihr Unrecht tun wird, wird die Hilflosigkeit Stines und die Blindheit der Gesellschaft zum eigentlichen Motor der Erzählung.

2. Der Schleichende Horror

Die erste Hälfte des Romans (Akt I) ist der Eskalation der Gerüchte gewidmet. Es ist ein Horror, der sich nicht mit einem Knall entlädt, sondern über „Tage“ und „Monate“ hinweg aufbaut, indem sich Argwohn „wie ein Netz“ um die Frau zieht.

Diese Alltäglichkeit des Misstrauens ist unendlich beklemmend. Sie zeigt, wie Aberglaube und Neid auf einem „Boden, auf dem Gerüchte und Verdächtigungen gedeihen konnten“, zu einem kollektiven Tsunami werden. Das langsame Erwachen in einer feindseligen Welt ist oft beklemmender als jede plötzliche Gefahr.

3. Der Stilistische Kontrast als Waffe

Der Höhepunkt der Spannung liegt im stilistischen Bruch des zentralen Aktes (Akt II: Der Prozess). Hier wechseln die Sätze abrupt:

- Die Protokolle: Die kalte, formale Sprache der Gerichtsakten – nüchtern, faktenbasiert, grausam in ihrer Sachlichkeit.

- Die Zelle: Der Wechsel in Stines inneren Monolog, in dem die Verzweiflung und die Erinnerungen an ihren Mann und ihre Mutter aufblitzen.

Dieser harte Kontrast zwischen kalter Rechtsprechung und flammender Menschlichkeit maximiert die emotionale Wucht. Der Leser wird hin- und hergerissen zwischen der dokumentierten Grausamkeit und dem schmerzhaften Erleben der Hauptfigur.

Wo noch Feinschliff nötig ist (Ein kleiner Teaser)

Der Kern des Dramas steht, aber die besten Geschichten brauchen einen starken Nachhall. Im Moment liegt unser Fokus auf dem Abschluss (Akt III) und dem sogenannten „Nachhall“.

- Der stille Zeuge: Wir feilen noch daran, die Reaktionen der stillen Zeugen im Umfeld Stines – wie beispielsweise die Frau Grete oder der Pfarrer – noch präziser zu fassen. Wie tragen sie die Schuld, die bleibt? Indem wir diesen Nebenfiguren einen Hauch mehr Tiefe geben, wird die gesamtgesellschaftliche Wunde spürbarer.

- Das karge Ende: Das Ende ist bewusst minimalistisch und poetisch. Es schließt nicht mit Pathos, sondern mit einem Moment der Stille: „Das war nicht Sieg. Das war auch nicht Niederlage. Es war der Teil, der bleibt…“ Wir garantieren: Dieses karge Ende wird Sie mit einem Gefühl von unaufgeregter, tiefgründiger Melancholie zurücklassen.

Ich bin überzeugt, dass ich 2026 ein außergewöhnliches und stilistisch ausgereiftes historisches Drama präsentieren kann.